为扎实推进书院学风建设,着力营造全民读书、终身学习的良好氛围,不断提升书院阅读氛围,4月23日,在第29个世界读书日来临之际,子衿书院举办“书香进校园,同伴共阅读”世界读书日阅读分享会。

首先,由书院学生吴依哲为同学们分享世界读书日的由来和发展历史。

1972年,联合国教科文组织向全球发出了“走向阅读社会”的倡议,倡导社会各界人士广泛阅读,使阅读成为人们日常生活的重要组成部分。

1995年,国际出版商协会在第二十五届全球大会上提出了设立“世界图书日”的构想,并由西班牙政府向联合国教科文组织提交了相关方案。随后,俄罗斯提出应在“世界图书日”中增加版权保护的概念。

关于设立世界读书日的建议,最初是由西班牙提出,其灵感来源于西班牙加泰罗尼亚地区的传统节日“圣乔治节”。据图书馆杂志记载,世界读书日与西班牙加泰罗尼亚地区的一个传说紧密相关:传说中的美丽公主被恶龙囚禁于深山之中,勇士乔治只身前往,战胜恶龙,成功解救了公主。公主为答谢乔治,赠予他一本书籍,从此书籍成为了胆识与力量的象征。每年的4月23日,加泰罗尼亚地区的居民会遵循传统,向亲朋好友赠送玫瑰和图书作为礼物。

随后,与会的同学们依次分享自己推荐的书籍。

书院学生吴依哲分享书籍——《历史社会学的视野与方法》

首先是吴依哲同学分享的《历史社会学的视野与方法》。本书集聚焦于九位杰出的社会历史学者的学术生涯与知识贡献,他们是马克·布洛赫、卡尔·波兰尼、艾森斯塔德、莱因哈特·本迪克斯、佩里·安德森、E·P·汤普森、查尔斯·蒂利、沃勒斯坦和巴森顿·摩尔。通过对这些学者的著作及他们各自在自己最重要作品中的研究方案与方法的分析与评估、本书生动地传达出他们的视野与价值观。

书院学生朱美红分享书籍——《活着》

《活着》是一部描绘大时代背景下个体命运变迁的小说。作品通过细致入微的叙述,展现了徐福贵一家在内战、三反五反、大跃进及“文化大革命”等重大社会变革中所经历的苦难。最终,福贵的所有亲人相继离世,仅留下他与一头老牛相依为命。这部小说以朴实无华的笔触,揭示了福贵在急剧变革的时代背景下所遭遇的不幸与坎坷。作者通过冷静而客观的描述,向读者展示了生命在命运的无常面前所展现出的坚韧与意义,同时也深刻揭示了生活的复杂多变与命运的无奈。整部小说不仅是对个体命运的深刻反思,更是对生命价值和存在意义的探索与追问。

书院学生郭睿喆分享书籍——《非暴力沟通》

《非暴力沟通》的作者马歇尔·卢森堡博士发现了一种沟通方式,依照它来谈话和聆听,能使人们情意相通,和谐相处,这就是“非暴力沟通”。

提到收获,郭睿喆同学认为非暴力沟通,倡导同理心和换位思考,在交谈中仔细考虑对方需要什么,努力为对方着想,感受对方的情绪,富有同理心,能换位思考,就不会想把自己的想法强加于人,别人都有机会表达自己,让沟通变得温暖和真诚。站在对方的角度替对方着想是最重要的。

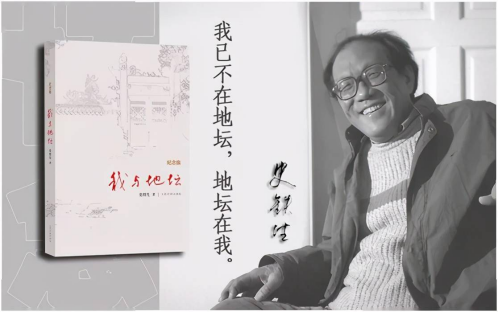

书院学生李昌隆分享书籍——《我与地坛》

《我与地坛》深刻地反思和阐述了“生命”的艰辛与价值,这源于史铁生在漫长且充满挑战的人生历程中,对生命进行了反复、细致且深入的思考和探究。对于当代散文而言,尽管这一主题并非前所未有的创新,许多作品亦会触及此类议题,然而史铁生却以其特有的平和、冷静、温暖且深邃的笔触,流畅地展开论述,层层递进,细致入微,既不刻意矫揉造作,又能达到一种既为普罗大众所理解又难以企及的境界,这一点无疑体现了他卓越的文学造诣。

李昌隆同学在分享阅读收获时,提到了他与这本书的故事,作为曾被放入义务教育教材中的文章,这本书从小陪伴着他成长,在不同年龄段的一遍遍的阅读中,他对这本书有了更多的感触。

书院学生陆禹衡分享书籍——《威尼斯商人》

《威尼斯商人》系莎士比亚创作生涯初期的杰出之作,以独特的讽刺手法展现了一部喜剧经典。其创作时间大致在1596至1597年之间。此剧本旨在颂扬仁爱、友谊与爱情之价值,同时深刻揭示了资本主义初期商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾冲突。透过此剧本,莎士比亚表达了对资产阶级社会中金钱、法律及宗教等议题的人文主义关怀与批判。尤为值得一提的是,该剧成功塑造了夏洛克这一典型的唯利是图、冷酷无情的高利贷者形象,成为文学史上具有深远影响的人物形象之一。

书院学生王旭阳分享书籍——《带上灵魂去旅行》

这本书中是由许多个发生在旅途中的有趣的小故事构成的。故事发生在美国芝加哥,新奥尔良,纽约等,作者都以真实的感情去描述,让读者身临其境,回味无穷。作者认为放下心灵的羁绊,卸下生活中的烦恼,带上自己的灵魂轻松上路。只有在旅行中才能让自己的心灵获得洗濯,让自己的灵魂发出厚重的回音。

本次阅读交流会,同学们自由交流,共同分享和讨论了各自的阅读体验和感悟。此次交流会不仅有效地拓宽了同学们的知识视野,也进一步促进了同学间的心灵交流与思想碰撞。